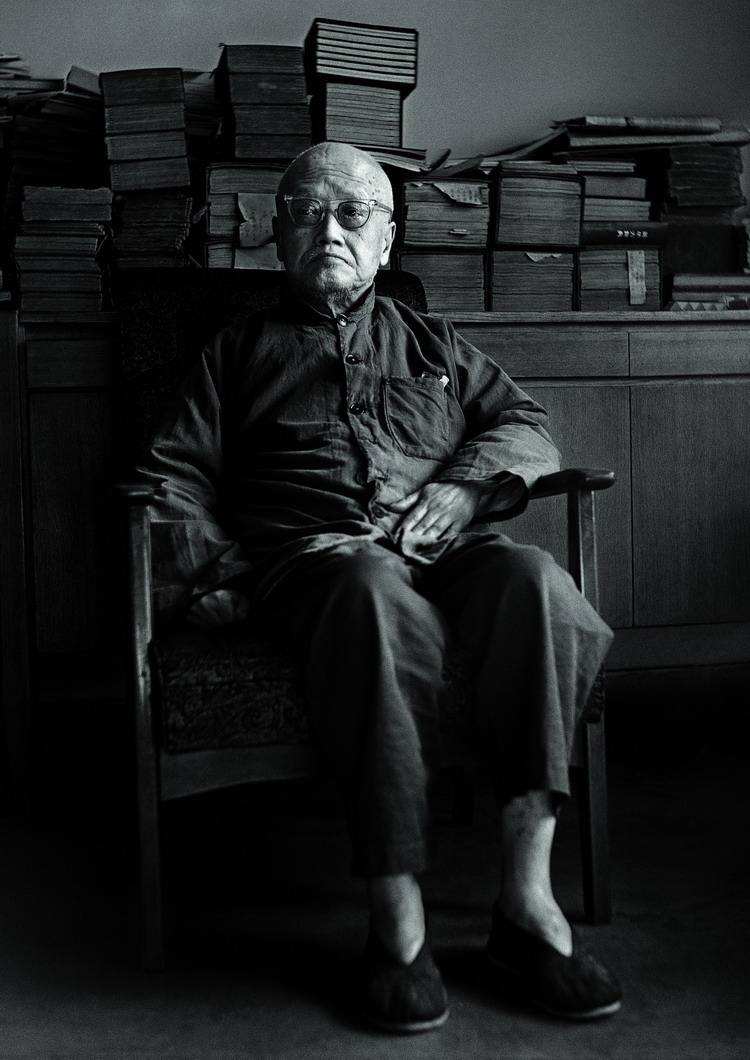

閒話俞平伯

時間:2020-07-02 歷史與文化

今年是俞平伯(1900-1990)先生誕辰120周年,也是他去世30周年。環顧當下,像他這樣的舊式文人和學者,幾乎尋不到了。是時代進步了?抑或“時光不再”?

在家清閒,翻看《俞平伯全集》,其中第10卷收的是家書、日記和年譜,我讀得有滋有味,好像“偷窺”到人家的隱私似的。沒錯,是有一份“竊喜”在心。

早些時知道俞平伯一是因為毛澤東點過他的名,批評他對《紅樓夢》研究的觀點;二是他和朱自清同以《槳聲燈影裡的秦淮河》為名,各寫一文。舊時文人愛玩這樣的把戲。

當然,俞平伯遠遠不止這些。依我看,他的書法寫得婉且俊,沒有一絲火氣,20世紀的書家裡有他這功夫的不多。合肥四姐妹中的四妹張充和或許有這般能耐!老太太的書法晚年才獲得聲譽。

他對古典詩詞也頗有研究。俞平伯曾在清華講詩詞,選出一些佳作,在課堂上自己搖頭晃腦誦吟。得意處,他閉上了眼睛,完全沉浸在詩詞的境界之中,穿越到了唐宋。忽又睜大了眼睛,連聲說:“好!好!好!就是好!”學生正巴巴地等著他解釋好在哪裡,他卻又朗誦起第二首詩詞來了。

俞平伯另一個雅好是昆曲。1956年,他創辦了北京昆曲研習社。1958年,他校訂弟子華粹深整理的《縮編全本牡丹亭》,組織曲社周銓庵、袁敏宣等曲家排練公演,是《牡丹亭》演出史上最值得稱道的記錄之一。讀張充和二姐張允和的《昆曲日記》,多有記載北京昆曲研習社的種種活動。老先生自己的日記裡三天兩頭曲友來家拍曲,有一種恍若隔世的古韻和清歡。

俞平伯和葉聖陶交情甚厚,葉家孫子葉兆言在《萬象》雜誌上寫過俞平伯,開頭是這樣的:“印象中的俞平伯先生是個老小孩。70年代初期,有一次我姑姑請吃烤鴨,地點在西單附近,是一家有名的老字號,正吃著,姑姑低頭說,隔壁桌上的老先生,好像是俞平伯。我大伯母也在,看了一眼,點點頭說當然是他。那時候還是文化大革命中,轟轟烈烈的暴風驟雨已過去,正處於相對平靜。大家偷偷上館子,大快朵頤,熟悉的人見面都不打招呼,因為吃喝畢竟有資產階級的嫌疑。我當時半大不小,只知道這老頭是毛主席親自點過名的。或許面對面的緣故,印象最深的是圓圓的大腦袋,穿著舊衣服,看上去像個淘氣的老和尚,胃口極好,不停地吃,津津有味。”

葉兆言這段文字寫得傳神!在那個精神壓抑的年代,高級知識份子偷偷下館子,已經成了人生最大的享受了,張伯駒、馬連良都是這樣。

俞平伯1955的《赴杭日記》、1956年的《赴浙蘇日記》,幾乎天天提到“在奎元館食面”、“在知味觀吃蝦仁餛飩”、“至觀振興吃面及燒麥”、“至朱鴻興吃面”這類文字,這幾家蘇杭老字號館子在50年代應該還沒有走味。我游蘇杭時,這幾家館子都去吃了,沒有傳說中的好,老字號餐館品質退轉已是普遍現象,不是一家兩家的事。毛澤東去過奎元館,說:面是好吃,但價格貴了,工農兵吃不起(大意如此)。奎元館只能降價,這一降價,成本也就得降了,還能像以前一樣好吃嗎?

老先生在日記裡還多次提到上海的光明冰磚,甚贊。倒是喚起我不少記憶,光明冰磚比現在的“哈根達斯”冰淇淋要好吃多了。幾毛錢一大塊(真夠大的!不知現在是否還是這尺碼?),好像是藍色的紙盒。當然,當初的幾毛錢也不是小數目,冰棒只要三、五分錢一支。

俞平伯坦言“不懂燒菜,我只會吃”。會吃,也不簡單,83歲的時候,他還洋洋灑灑地寫了一篇長文《略談杭州北京的飲食》,年高久病的他,能寫這麼長的文字,想必全靠那股子饞勁支撐,若是其它內容,怕是早精神渙散,寫不了這麼長吧!

老先生晚年愛看林譯小說消遣,日記裡常常提到。1975年大年初三,重看了林譯小說《火山報仇錄》,結尾處一句“人焉知我感情傷逝之深,不能逢人而訴”讓他解開一個謎。他說:“此句每每浮現腦中,出自何書了不省憶,今乃知即《火山報仇錄》語也。”

“人焉知我感情傷逝之深,不能逢人而訴。”此乃痛語!經過亂世的人才有此體會。

俞平伯晚年對林譯小說的喜愛讓人想到錢鍾書,錢中年以後覺得林譯小說仍有其魅力,接二連三地重溫了大部分林譯,並著有《林紓的翻譯》一文。

俞平伯的曾祖父是清代大學者俞樾(曲園),父親俞陛雲,探花出身,這樣的家世神不知鬼不覺地造就了他的舊學根底,即使到了新時代,他仍是個舊派的人,換湯不換藥。

日記裡最讓我吃驚的是他把63歲睡中遺精也記了下來:“五時忽夢遺以即醒,未治床褥。事類幼年,可異也,故記之。”真是一個旖旎的老小孩,“春心無處不飛懸”,一輩子都在遊園驚夢。

(作者是旅居新加坡作家)